助手

助手『百年の孤独』ってすごく人気だけど、どうしてそんなに注目されているんですか?

いい質問ね!『百年の孤独』は、ガルシア=マルケスが描いた壮大な物語で、魔術的リアリズムという独特な文体が魅力なの。架空の村マコンドを舞台に、一族の百年にわたる歴史を幻想的に描いているのよ。それに、ノーベル文学賞も受賞しているから、世界中で高く評価されているの。

へぇ~、そんなにすごい作品なんですね。でも、文庫化されるまで長い間単行本だけだったって本当ですか?

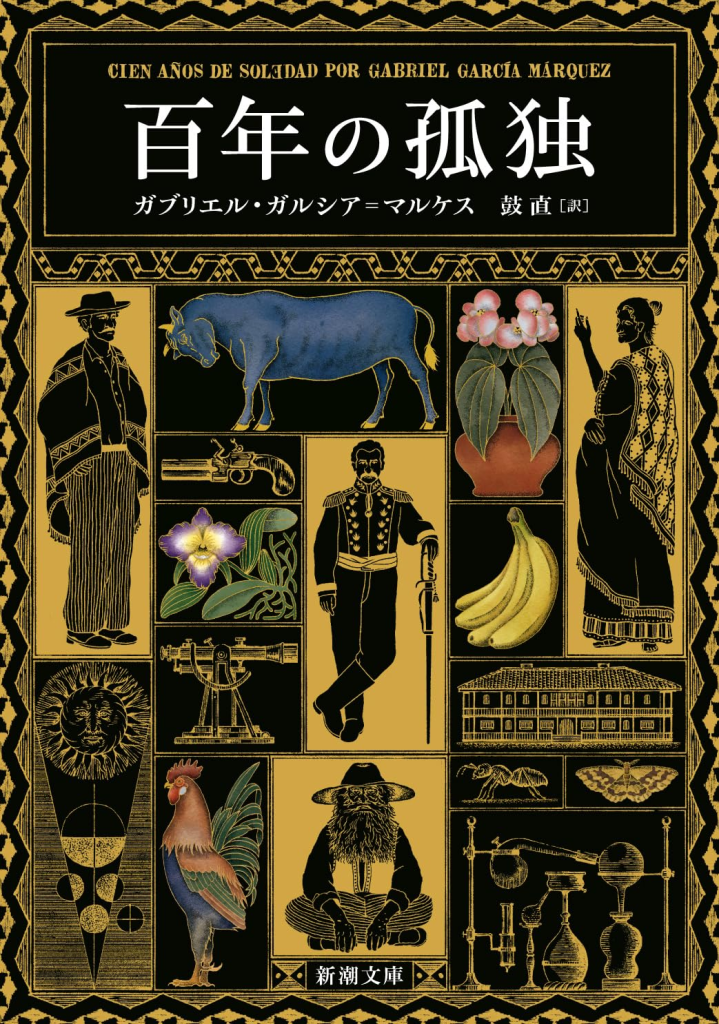

そうなの。長らく文庫化されなかったことで特別感があったの。でも、近年文庫化されたことで再び話題になったのよ。この記事では、『百年の孤独』がなぜこれほど人気なのか、その魅力やあらすじ、購入方法まで詳しく解説しているから、ぜひ読んでみてね!

『百年の孤独』は、なぜこれほどまでに人気があるのでしょうか。長らく単行本のみで販売され、高価ながらも多くの読者に支持され続けてきました。架空の村マコンドを舞台にした壮大な物語と、魔術的リアリズムという独特な文体が魅力です。作者のガルシア=マルケスはノーベル文学賞を受賞しており、本作は彼の代表作です。長年文庫化されず、その理由が注目されていましたが、近年の文庫化で再び話題となりました。独特な語り口や構成が評価される一方で、読みにくいと感じる人もいる作品です。また、世界が滅びると言われる理由や、作中の印象的な名言が作品の哲学的な深みを象徴しています。本記事では、あらすじや人気になったきっかけ、購入方法などを詳しく解説します。

- 『百年の孤独』が長年にわたって世界的に人気を博している理由

- 文庫化されなかった背景や2024年の文庫化が話題になった理由

- 物語の特徴や「魔術的リアリズム」による独特な表現

- 価格が高かった要因や購入方法、売り切れの背景

百年の孤独はなぜ人気?その魅力を徹底解説

- どんな本?あらすじを紹介

- 人気になったきっかけとは?

- 価格が高い理由とは?

- 作者はどんな人物なのか?

- 文庫化されなかった理由とは?

どんな本?あらすじを紹介

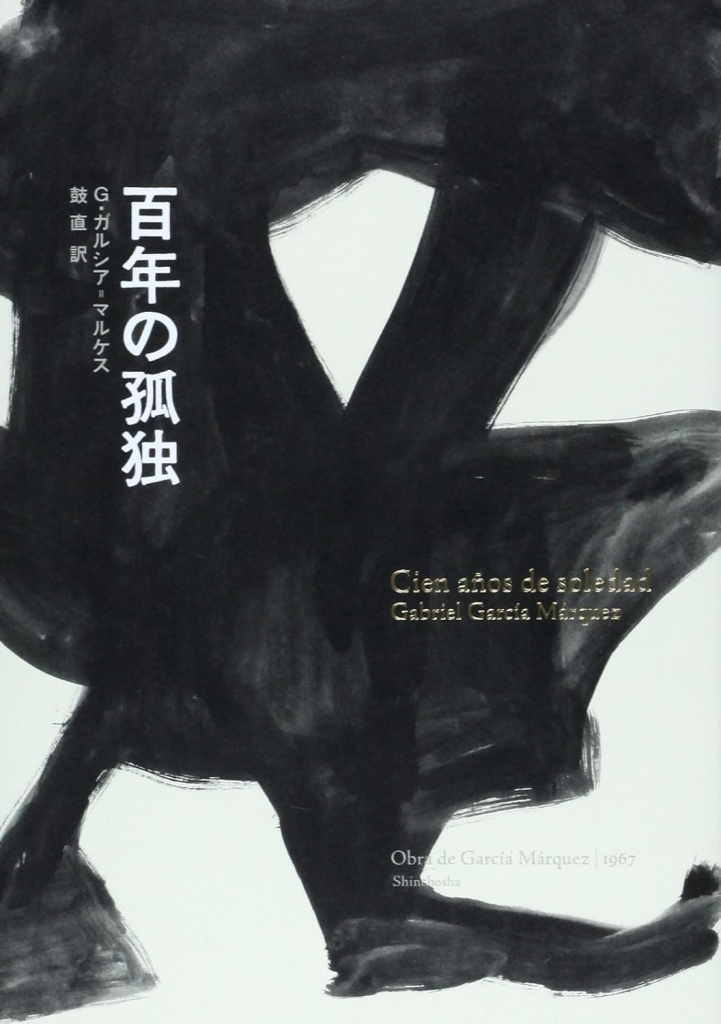

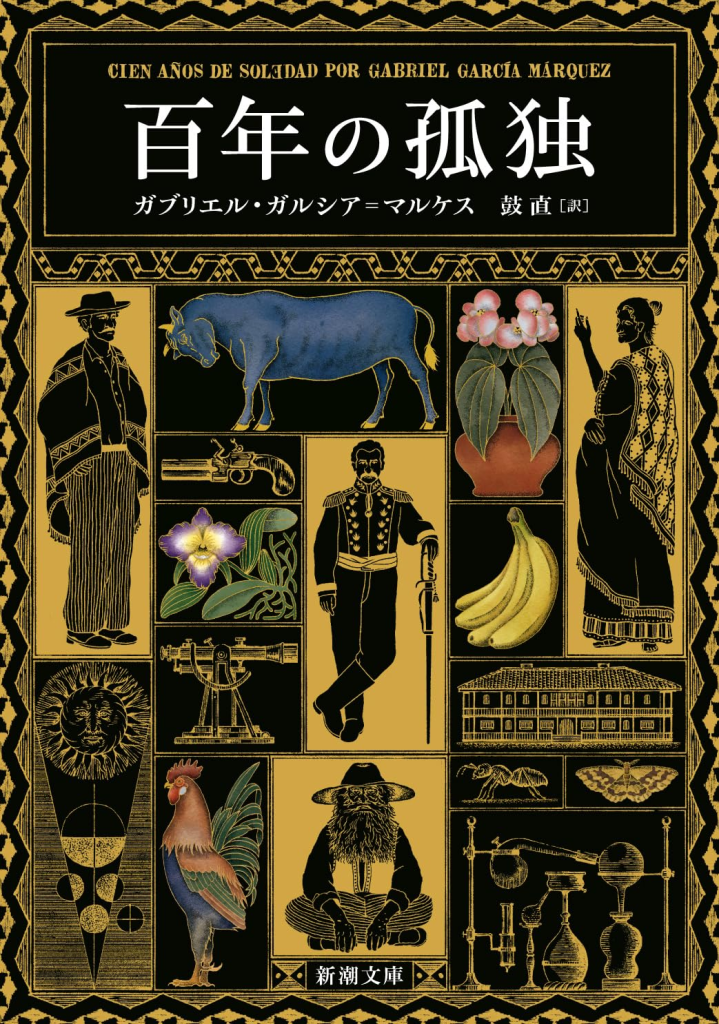

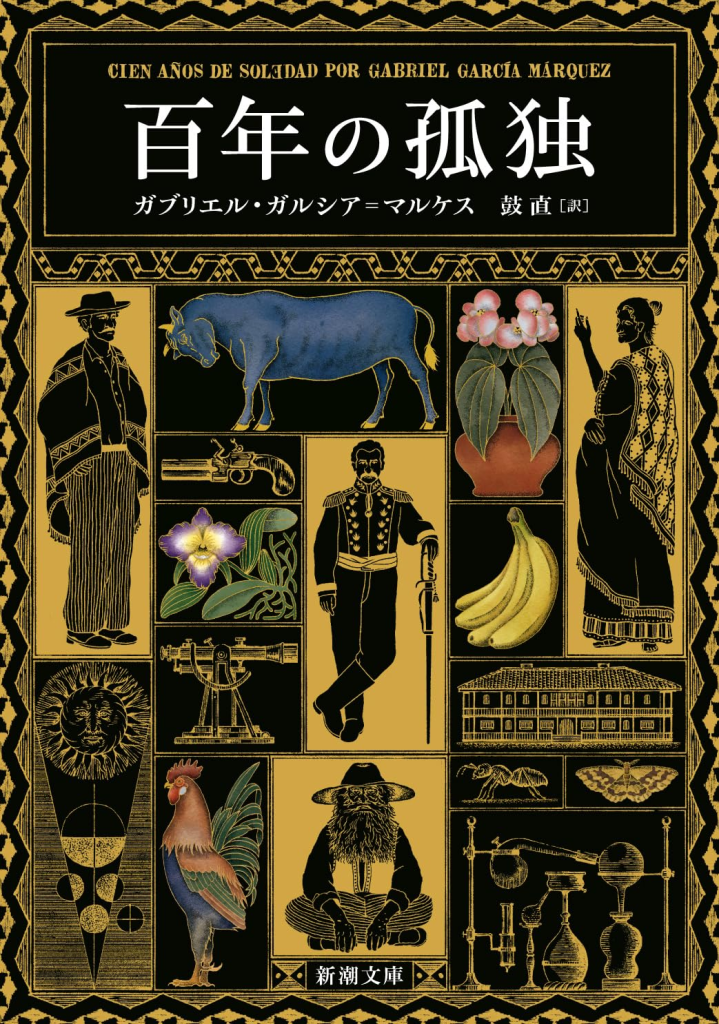

『百年の孤独』は、コロンビアの作家ガブリエル・ガルシア=マルケスが1967年に発表した長編小説です。ラテンアメリカ文学を代表する作品の一つであり、世界中で多くの読者に愛され続けています。本書は、架空の村「マコンド」を舞台に、ブエンディア一族の百年にわたる栄華と衰退を描いた壮大な年代記です。

物語の始まりは、ホセ・アルカディオ・ブエンディアとウルスラ・イグアランという夫婦が、故郷を離れて新たな土地を求めるところから始まります。彼らは旅の果てにマコンドという村を開拓し、そこに定住することを決意します。最初は理想郷のように思われたマコンドですが、やがて外部からの影響を受け、村は発展していきます。しかし、その発展と共に、一族には奇妙で不吉な出来事が次々と降りかかります。

本書の特徴の一つは、「魔術的リアリズム」と呼ばれる独特の文体です。これは、現実と幻想が溶け合うような描写のことであり、例えば登場人物が空を飛んだり、死者と会話を交わしたりする場面が、ごく自然なものとして描かれます。こうした手法によって、物語には独特の神秘的な雰囲気が生まれ、読者を幻想的な世界へと引き込んでいきます。

また、物語には何世代にもわたるブエンディア一族の運命が描かれており、同じような名前を持つ登場人物が繰り返し登場することで、時間が円環を描くかのような印象を与えます。一族の歴史がまるでフラクタルのように繰り返されることで、「歴史は繰り返す」というテーマが強調されています。

何世代にも渡る物語の中で、同じような名前を持つ人物が繰り返し登場することで、歴史を繰り返す表現が描かれていますね。

タイムリープとはまた違った歴史の繰り返しの中で、人間の運命のようなものを内包した文学ね。

人気になったきっかけとは?

『百年の孤独』が世界的なベストセラーとなった背景には、いくつかの重要な要因があります。最も大きな要因の一つは、その革新的な文体と物語構造です。本書が発表された当時、ラテンアメリカ文学において「魔術的リアリズム」という手法は一般的ではありませんでした。しかし、ガルシア=マルケスは、現実と幻想をシームレスに融合させることで、新しい文学の可能性を切り開いたのです。

特に、1960年代から1970年代にかけての「ラテンアメリカ文学ブーム」の中で、本書は象徴的な存在となりました。当時、ラテンアメリカの作家たちは、独自の文化や歴史を反映した斬新な作品を発表し始めており、その中でも『百年の孤独』は突出した成功を収めました。アルゼンチンの出版社から初版が刊行されると、瞬く間に話題となり、多くの言語に翻訳されて世界中の読者に届くこととなったのです。

1982年にガルシア=マルケスがノーベル文学賞を受賞したことも人気の後押しとなったわ。作品全体が再評価される中に、「百年の孤独」もあったのね。日本ではこの時期に新潮社から刊行された翻訳版が多くの読者に受け入れられ、ブームになったみたい。

さらに、SNSや書評サイトの普及により、近年になっても本書の評価は高まり続けています。特に、2024年に文庫版が初めて発売されたことで、再び注目を浴び、多くの読者が新たに手に取るようになりました。文庫化により価格が手頃になったことで、若い世代にも広まり、長年にわたって愛され続ける作品となっています。

こうした要因が重なり、『百年の孤独』は単なる文学作品を超え、文化的な象徴として世界中で語り継がれるようになったのです。

価格が高い理由とは?

『百年の孤独』は、単行本として販売されていた時期が長く、他の文学作品と比べて価格が高めに設定されていました。その理由には、いくつかの要因が考えられます。

まず、本書は長らく単行本のみで販売されており、一般的な文庫本と比べると製造コストが高かったことが挙げられます。単行本は装丁や紙質が上質なものを使用するため、製造コストがかかるのです。また、翻訳書であることも影響しています。海外文学の翻訳には専門的な技術が必要であり、優れた翻訳を提供するためのコストが価格に反映されることが多いのです。

さらに、『百年の孤独』は長らく「文庫化されない作品」として知られていました。これは出版社と著作権管理の問題が関係していたとされていますが、単行本でしか手に入らない希少性が、その価値を高めていたともいえます。そのため、需要が高まり続けた結果、中古市場でも価格が上昇する現象が見られました。

2024年に文庫本が発売されたことで、価格のハードルはグンと下がりました!多くの読者が手に取りやすくなると同時に、単行本や特装版の価値が高くなりました。

このように、『百年の孤独』の価格が高かった背景には、製造コスト、翻訳コスト、文庫化の遅れ、そして作品自体の希少性といった複数の要因が絡み合っていたのです。

作者はどんな人物なのか?

ガブリエル・ガルシア=マルケスは、1927年にコロンビアのアラカタカで生まれた作家であり、ジャーナリストでもありました。彼の文学的スタイルは、ラテンアメリカ文学の特徴である「魔術的リアリズム」を代表するものとして広く認識されています。彼の作品は、現実と幻想が融合し、日常の出来事が神話的な要素と絡み合う独特の世界観を持っていることで知られています。

マルケスの幼少期は、祖父母とともに過ごしました。特に、彼の祖父は軍人であり、政治や歴史に精通していたことから、幼い頃から多くの物語を聞かされて育ちました。一方で、祖母は豊かな想像力を持ち、超自然的な出来事を日常の一部として語る人物でした。こうした環境が、後の彼の作品に強い影響を与えたと考えられています。

1950年代にジャーナリストとして活動を開始し、社会問題や政治に関する記事を多く執筆していたわ。1967年の「百年の孤独」のヒットがラテンアメリカ文学ブームの火付け役となり、世界的に評価されたのね。

その後も「族長の秋」などの名作を発表し続け、1982年にノーベル文学賞を受賞したんですね。受賞後に全作品が再度注目され、現在まで人気が続いているようです。

また、マルケスは政治的な活動にも関心を持ち、キューバのフィデル・カストロと親交を深めたことでも知られています。このため、西側諸国からの警戒の目を向けられることもありましたが、彼は一貫してラテンアメリカの現実を描くことにこだわり続けました。

2014年に87歳で亡くなった後も、彼の作品は世界中で読み継がれており、ラテンアメリカ文学の象徴的な存在として今なお評価されています。

文庫化されなかった理由とは?

『百年の孤独』が長年にわたって文庫化されなかった理由には、いくつかの要因があります。その最も大きな要因は、著作権管理と出版社の意向です。

文庫化されなかった理由まとめ

『百年の孤独』がなぜ長年文庫化されなかったのか、その背景を視覚的にわかりやすくするため、著者の方針や契約、販売戦略などに関する要素を以下の表にまとめました。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 著者の方針 | ・ガルシア=マルケスは生前、文庫化を望んでいなかった ・作品の価値を保つため単行本の形にこだわった ・装丁や紙質を含めた“物としての本”を重視していた |

| 出版契約の制限 | ・新潮社との契約内容が複雑だった ・翻訳権の管理が非常に厳しかった ・新フォーマット化には国際的な調整が必要だった |

| 単行本の売上安定 | ・長年にわたり安定した売上があった ・単行本だけでも十分に収益を確保できていた ・出版社側に文庫化の積極的な動機がなかった |

| 文庫化の転機 | ・2024年が著者没後10年の節目だった ・Netflixでの映像化発表で再注目された ・より広い読者層への普及を意識した戦略だった |

こうして、長らく「文庫化されない名作」として語られてきた『百年の孤独』ですが、今後はより多くの人々が手軽に読むことができるようになりました。それでも、初版の単行本や特装版は引き続き高い価値を持ち続けるでしょう。

百年の孤独はなぜ人気?話題の背景と影響

- 売り切れ続出の理由とは?

- 面白い?それともつまらない?

- 「世界が滅びる」と言われる理由

- 名言から読み解く作品の深み

- 購入方法とおすすめの入手先

売り切れ続出の理由とは?

『百年の孤独』の文庫版が発売されると、短期間で売り切れが続出しました。その背景には、いくつかの要因が考えられます。

まず、本書は長年「文庫化されない作品」とされてきたため、多くの読者にとって待望の一冊でした。特に、新潮社から単行本として長らく販売されてきたものの、文庫化の可能性は低いと考えられていたため、今回の発売は大きな話題を呼びました。その結果、発表直後からSNSを中心に大きな注目を集め、事前予約の段階で在庫が不足するほどの人気となったのです。

次に、価格の変化が影響しています。単行本版は高価であったため、一部の読者にとっては手を出しにくい存在でした。しかし、文庫版は比較的手頃な価格で提供されたことで、新たな読者層を取り込み、販売数が急激に伸びる結果となりました。加えて、装丁や翻訳の質が高く評価され、すでに単行本を持っている読者でも「保存用」「再読用」として購入する動きが見られました。

さらに、Netflixによる映像化の影響も無視できません。映像化のニュースを受け、原作を事前に読んでおきたいという層が急増しました。このように、メディアの影響力が販売に直接影響を及ぼしたことも、売り切れの一因となっています。

Netflixによる映像化の影響も大きいですね。映像化のニュースを受けて、原作を読んでおきたい層や逆に映像をみて原作を読みたくなる層はかなり多いでしょう。

元々単行本の価値が高騰していたこともあって、大量購入するファンや転売目的の購入者が現れたことで、発売から数日で品切れ状態が続いたわ。

こうした要因が重なり、『百年の孤独』の文庫版は異例の速さで売り切れとなり、現在も需要が高い状態が続いています。

面白い?それともつまらない?

『百年の孤独』は、世界的に高い評価を受ける一方で、「読みにくい」「難解」と感じる読者も少なくありません。では、この作品は本当に面白いのでしょうか?それともつまらないのでしょうか?

この作品が面白いとされる最大の理由は、その独特な文体と構成にあります。ガルシア=マルケスの特徴である「魔術的リアリズム」によって、現実と幻想が融合し、非日常的な出来事が日常の一部として語られます。例えば、登場人物が空を飛ぶ、幽霊と会話をする、雨が何年も降り続けるなど、普通では考えられない描写が随所に見られます。これが物語に独自の魅力を与え、多くの読者を惹きつける要因となっています。

また、一族の運命が幾世代にもわたって描かれ、同じ名前を持つ登場人物が繰り返し登場することで、「歴史は繰り返す」というテーマが強調されています。読者は時間の円環構造を感じながら、物語の深層に引き込まれていきます。

一方で、本書をつまらないと感じる読者もいます。その主な理由は、登場人物の名前が非常に似通っており、誰が誰なのか混乱しやすい点にあります。さらに、ストーリーが直線的ではなく、時系列が複雑に入り組んでいるため、流れを把握しにくいと感じる人も少なくありません。また、物語全体を通して淡々とした語り口が続くため、派手な展開や明確なクライマックスを求める読者には物足りないと感じられることもあります。

結局のところ、読者の好み次第だけれど、幻想的な世界観や文学的な表現を楽しめる人にとっては間違いなく魅力的な作品と言えるわ。

「世界が滅びる」と言われる理由

『百年の孤独』は、長らく「文庫化されると世界が滅びる」とまで言われてきました。この言葉の背景には、いくつかの要因が関係しています。

「世界が滅びる」と言われた背景を整理

- 文庫化されなかった期間が非常に長く、「特別な本」という神秘的な印象を生んだ

- 単行本でしか読めないという希少性が、特別視される土壌を作った

- 「文庫化されたら何かが起きる」という都市伝説が自然発生的に拡がっていった

- 作品自体が「一族の終焉」「世界の消滅」という終末的なテーマを含んでいる

- 結末に向かって破滅が描かれるため、文庫化と結びつけて“象徴的終末”と捉える読者がいた

- インターネット上でこの噂が繰り返され、ジョークとして広まりやすかった

- 特にSNSでは「ついに文庫化=世界の終わりか?」といった投稿が多く見られた

- 現実とフィクションの境界を曖昧にする作品の性質が、噂を信じたくなる土壌をつくった

- 読者の中には、文庫化により“神秘性が壊れる”ことに危機感を抱いた層も存在した

- メディアも都市伝説的な文脈で取り上げたことで、噂が定着する一因となった

もちろん、文庫化によって現実の世界が滅びることはありません。しかし、このような伝説が生まれたこと自体が、本書の持つ文学的影響力と文化的な重要性を物語っているのではないでしょうか。『百年の孤独』は、単なる小説ではなく、人々の想像力や議論を刺激し続ける特別な作品なのです。

名言から読み解く作品の深み

『百年の孤独』には、数多くの印象的な名言が散りばめられています。これらの言葉は、単なる物語の一部としてではなく、人生や社会の本質を鋭く突いたものとして読者に深い印象を与えています。

例えば、本書の冒頭に登場する「長い歳月が流れて銃殺隊の前に立つはめになったとき、恐らくアウレリャノ・ブエンディア大佐は、父親のお供をして初めて氷というものを見た、あの遠い日の午後を思い出したに違いない。」という一文。この言葉は、本作全体を象徴するものとして知られています。一見すると過去の回想のようですが、語り手が未来をも見通しているような表現が用いられています。この構造こそが、『百年の孤独』における時間の循環性と宿命的な運命を暗示しているのです。

「時間は円を描いて進む」という主題を体現するようなこの台詞は、個人や社会が以下に過去の影響を受け、同じ運命を辿るのかを示唆しているみたいね。

さらに、「世界はこんなにも最近できたばかりで、多くのものに名前がなかった。だから人は指さして言うしかなかった。」という一節も象徴的です。この言葉には、人間の文明がいかに脆く、また言葉によって世界が形作られていくかという深い哲学的な洞察が込められています。『百年の孤独』では、言葉が持つ創造的な力と、記録されなければ消え去ってしまう歴史の儚さが繰り返し強調されています。

これらの名言を通じて、『百年の孤独』は単なる一族の物語ではなく、時間や運命、人間の本質について考えさせる作品であることがわかります。物語を読み進めながら、これらの言葉が持つ意味を噛み締めることで、より深い理解に繋がるでしょう。

購入方法とおすすめの入手先

『百年の孤独』を手に入れる方法はいくつかあります。現在は、単行本・文庫本ともに販売されており、オンライン・オフラインのどちらでも購入可能です。

まず、最も確実な購入方法は、大手オンライン書店を利用することです。Amazon、楽天ブックス、honto、紀伊國屋書店オンラインなど、多くのECサイトで取り扱いがあります。特に、電子書籍版がある場合は、すぐにダウンロードして読むことができるため便利です。

購入手段別の特徴と注意点

『百年の孤独』の購入手段や選び方について、用途に応じたポイントを以下の表にまとめました。それぞれの入手先の特徴を比較しながら、自分に合った方法を選ぶ参考にしてください。

| 購入手段 | 特徴とメリット | 注意点やポイント |

|---|---|---|

| ネット通販(Amazon、楽天など) | ・24時間いつでも注文できる ・予約注文が可能で確実に入手しやすい | ・人気作ゆえに品切れしやすい ・注文前に在庫状況の確認が必要 |

| 全国の書店(大型店舗) | ・実物を手に取り装丁や紙質を確認できる ・特設コーナーが設けられることもある | ・売り切れや重版待ちになることもある ・予約や取り置きができる店舗を活用すると安心 |

| 中古市場(ブックオフオンラインなど) | ・単行本や特装版が手に入ることがある ・過去の版を探したい人に適している | ・プレミア価格で取引される場合もある ・状態や価格をよく比較することが大切 |

| 文庫版 vs 単行本の選び方 | ・文庫は軽くて持ち運びやすい ・単行本は装丁が豪華でコレクション向き | ・用途によって選び方が異なる ・読書用か保存用かを意識して選ぶとよい |

このように、購入方法は多岐にわたりますが、最も確実で便利なのはオンライン書店の利用です。特に、初版を確実に手に入れたい場合は、予約購入を検討すると良いでしょう。

百年の孤独はなぜ人気が続くのか?

今回のポイントを以下にまとめました。

- 架空の村マコンドを舞台にした一族の壮大な年代記を描く

- 現実と幻想が融合した「魔術的リアリズム」の文体が特徴

- 1967年の発表以来、世界中で読まれ続けている

- 1982年にノーベル文学賞を受賞したことで再評価が進んだ

- 「ラテンアメリカ文学ブーム」を象徴する作品とされる

- 長年文庫化されなかったことで神秘性が増した

- 2024年の文庫化とNetflix映像化で再び注目を集めた

- 壮大なストーリーと哲学的なテーマが多くの読者を惹きつける

- 歴史の繰り返しや宿命を象徴する物語構造がある

- 印象的な名言が多く、作品の深みを際立たせている

- 高品質な単行本の装丁や翻訳が評価され続けてきた

- 一部の読者にとっては難解だが、それが文学的価値を高めている

- 発売されるたびに売り切れが続出し、プレミア価格になることもある

- SNSや書評サイトで話題になり、若い世代にも広がっている

- 文庫化や映像化を機に、今後さらに新たな読者層を獲得する可能性がある