助手

助手博士、最近ネットで“ef6627 なぜ 人気”ってよく見かけるんですけど、この機関車ってどうしてそんなに注目されてるんですか?

いい質問ね!EF66の27号機は、国鉄時代に誕生した歴史ある機関車で、今も現役で活躍している特別な存在なの。希少性や独自のデザインがファンを惹きつけていて、イベントや保存活動でも大きな役割を果たしているのよ。

なるほど!鉄道ファンに人気なだけじゃなくて、歴史や保存の意味も大きいんですね。グッズや模型まで人気って聞いたことがあります!

その通り!この機関車は鉄道文化を語るうえで欠かせない存在なの。この記事では人気の理由や歴史、未来への展望まで詳しく紹介するから、ぜひ最後まで読んでみてね!

日本の鉄道史に名を刻むEF66形の中でも、27号機は特別な存在として広く知られています。多くの人が「ef6627 なぜ 人気」と検索するのは、この車両が持つ希少性や独自性、そして鉄道ファンを惹きつける魅力が大きな理由です。国鉄時代に誕生し、日本の物流を長年支えてきた功績を残しながら、現在もイベント列車として活躍している姿は他のモデルにはない価値を示しています。さらに、「ef6627 なぜ 人気」という疑問を深掘りするうえで欠かせないのが、保存活動の意義や廃車リスク、そして鉄道模型やグッズ市場での人気といった要素です。本記事では、その歴史的背景から未来への展望までをわかりやすく解説していきます。

- 歴史的背景や国鉄時代からの役割を理解できる

- 他のEF66との違いや27号機ならではの特徴を理解できる

- 保存活動や廃車リスクなど現状と課題を理解できる

- 鉄道イベントやグッズ市場での人気理由を理解できる

ef6627はなぜ人気?鉄道ファンが惹かれる理由

- 独自性を持つ国鉄時代の名機

- 番号「27」に込められた特別感

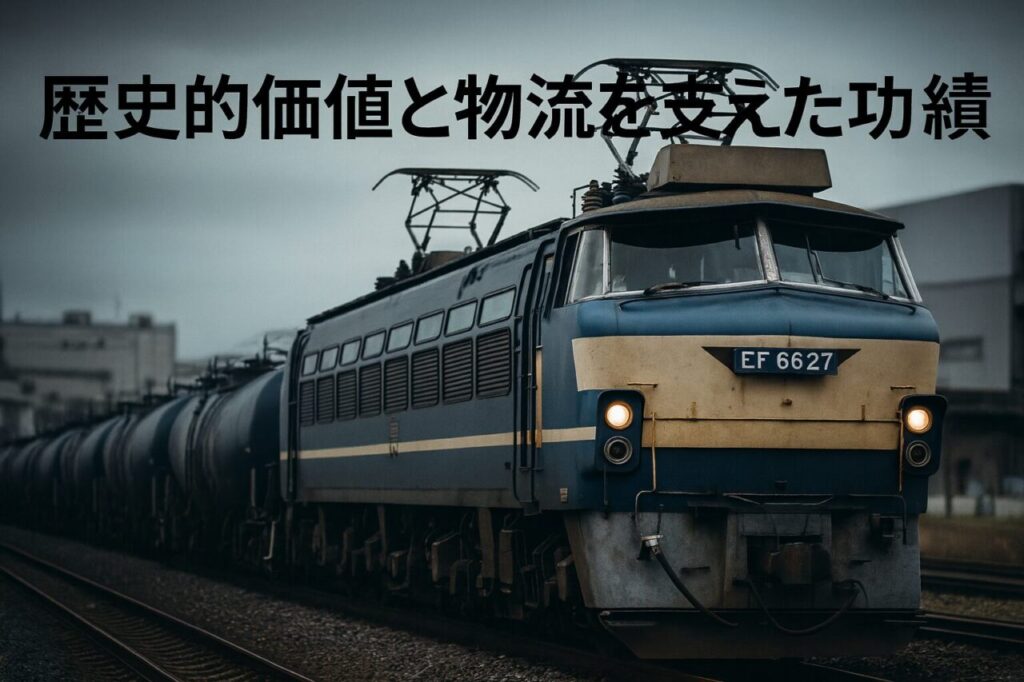

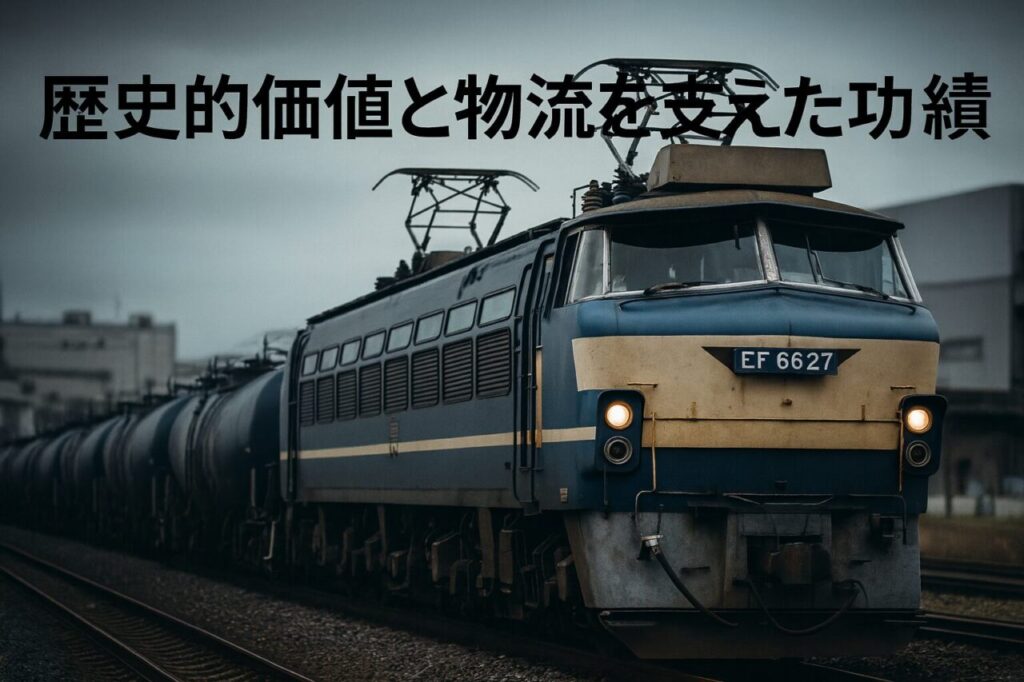

- 歴史的価値と物流を支えた功績

- イベント列車での存在感

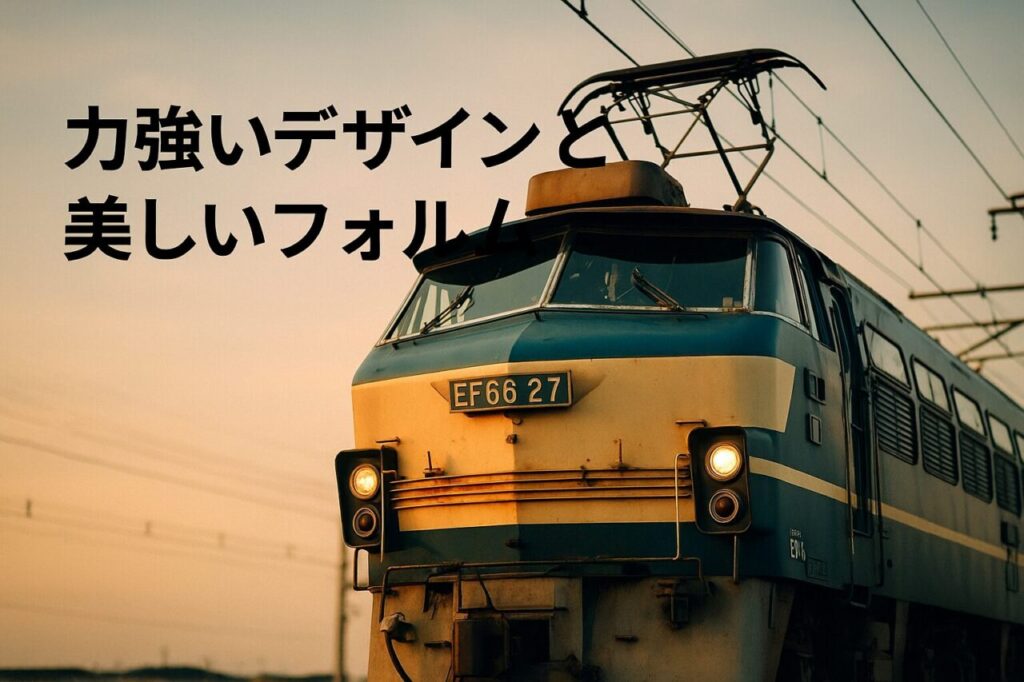

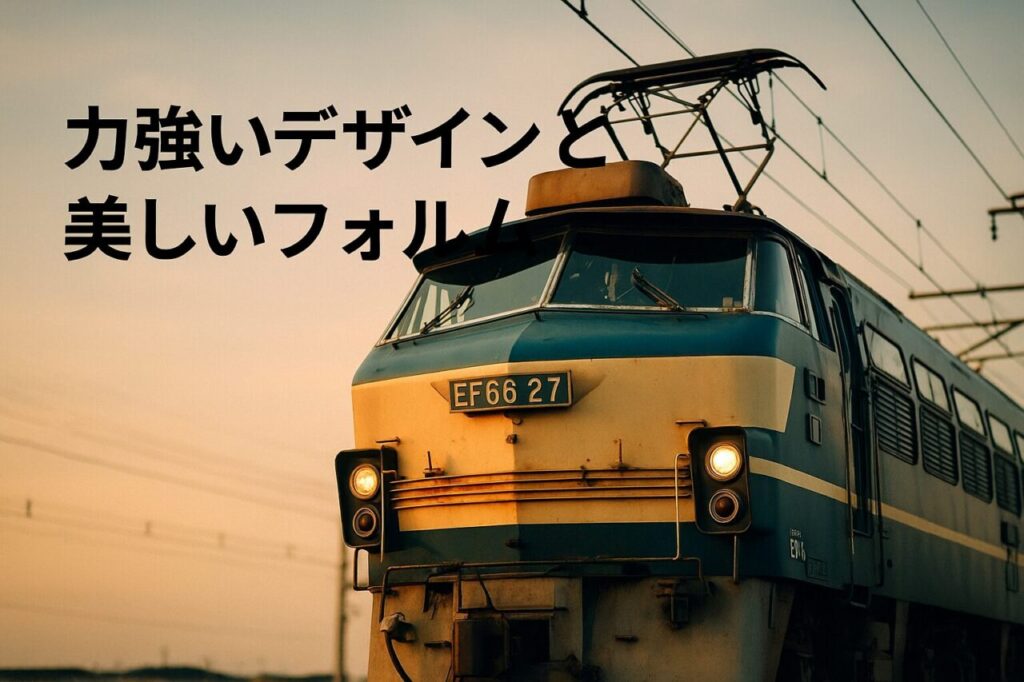

- 力強いデザインと美しいフォルム

- 希少性が高まる現存車両の価値

独自性を持つ国鉄時代の名機

EF66形の27号機は、国鉄時代に製造された最後の基本番台として知られています。既に多くの同形式車両が引退した中で、現役として稼働している点は極めて珍しく、鉄道ファンから強い注目を集めています。特に国鉄時代の設計思想を色濃く残しているため、近代的な車両にはない重厚感や存在感を放っていることが特徴です。

独自性を示す要素と希少価値

イベントや展示での現役姿

運転イベントや展示で実際に稼働する姿を見られる機会があり、その迫力がファンの支持をさらに強めている。

整備履歴や塗装の変遷

他の車両にはない独自の整備経過や塗装の違いがあり、外観に微妙な差異が見られる。これが撮影対象としての魅力を高め、コレクション性を強めている。

特別な個体としての位置づけ

一般のファンにとっても、他の車両にはない個性があるため「特別な存在」として語られることが多い。

動態保存による希少性

解体されれば二度と戻らない車両が多い中、現在も動いているという事実そのものが大きな価値となっている。

一方で、国鉄時代の設計であるため老朽化の問題は避けられません。維持管理には高いコストと専門的な技術が必要であり、長期的な保存には課題が残されています。それでもなお、独自性を持つ国鉄時代の名機として、27号機が特別視される理由は揺らぐことがありません。

番号「27」に込められた特別感

27号機が持つ番号は、単なる識別記号以上の意味を持っています。鉄道ファンの間では「27」という数字そのものが象徴的に語られ、特定の個体を強く意識させる要因となっています。とりわけ「ニーナ」という愛称で親しまれている点が、他の車両との差別化を生んでいます。

この呼称は親しみやすさを増し、ファン同士の会話やメディアでの紹介でも頻繁に登場するようになりました。結果として、27号機の知名度は鉄道愛好家以外にも広がり、象徴的な存在へと成長しています。他の形式や番号には見られない「キャラクター性」が備わっているのです。

また、同じ系列の多くの車両が既に引退した現在、27号機だけが現役であることが特別感をさらに高めています。「唯一残る」という状況は希少性を際立たせ、ファンの間で「絶対に見ておきたい車両」として扱われています。

ただし、人気が集中することによってイベントや撮影の場では混雑が生じることもあります。一般の利用者や周囲への配慮が求められる点は、注意すべき側面です。

それでも「27」という番号が与える特別感は大きく、今後も鉄道ファンを惹きつけ続けるわ。

歴史的価値と物流を支えた功績

EF66形は、日本の鉄道貨物輸送を象徴する存在であり、その中で27号機も重要な役割を果たしてきました。昭和から平成にかけて全国を走り続け、大量輸送の一翼を担うことで経済成長を下支えした実績があります。そのため27号機は、単なる機関車ではなく「日本の物流を支えた歴史的功労者」として位置づけられています。

具体的には、高速かつ強力な牽引性能を備えていたため、時代を代表する貨物列車を支える役割を果たしました。この特徴により、長距離輸送における効率化が進み、社会全体の発展にもつながっています。こうした背景があるからこそ、27号機には「歴史の証人」としての価値が宿っているのです。

さらに、現在もイベント列車として走行する姿を見ることができるため、過去の功績と現在の活躍が一体となった存在になっています。鉄道ファンにとっては「歴史と今をつなぐ車両」として、二重の意味で魅力を持っています。

しかしながら、長年の稼働により部品の供給や維持費が課題になっているのも事実です。保存を続けるには多大な努力が必要であり、支援活動や資金調達が欠かせません。

それでも、物流を支えた功績があるからこそ、27号機は保存・継承の対象として大きな注目を集め続けています。

イベント列車での存在感

EF66 27号機は、鉄道イベントにおいて常に注目の的となる存在です。通常の貨物列車としての運行が減少している中で、イベントに合わせて登場する機会が増えたことにより、ファンにとっては「会える時が特別」な車両になっています。展示会場では車体を間近で見ることができ、その迫力ある姿が来場者を魅了しています。特に子どもや一般の来場者にとってもインパクトが強く、鉄道趣味に興味を持つきっかけとなることも少なくありません。

走行イベントで際立つ魅力

情報の拡散力

イベント登場時にはSNSや鉄道雑誌で話題となり、写真や動画が共有されることで現地に行けなかった人々にも人気が広がる。

現役ならではの迫力

重量感ある走行音や力強い牽引力を体感でき、写真や映像では伝わらない「生の迫力」を味わえる。

沿線の賑わい

走行日には多くのファンが沿線に集まり、撮影や観覧で盛り上がる光景が見られる。

ライブ感の特別さ

他の保存車両にはない「動いている姿」を実際に体感できることが、27号機の大きな魅力のひとつ。

一方で、人気が高い分だけイベント会場や沿線の混雑が問題になることもあります。マナーを守らない行為が指摘されるケースもあり、主催者やファンコミュニティが注意喚起を行う場面も増えています。それでもなお、イベント列車として登場するたびに強い存在感を放ち、多くの人々を魅了し続けていることは間違いありません。

力強いデザインと美しいフォルム

EF66 27号機の人気を語るうえで欠かせないのが、その外観デザインです。直線的でシャープなフォルムは、いかにも力強さを感じさせるものであり、貨物輸送を担う機関車としての信頼感を体現しています。特に大きな前面窓や低い車体デザインは、他の機関車と比較しても独自の美しさを放っており、鉄道ファンだけでなくデザイン愛好家からも高い評価を受けています。

デザイン美と被写体としての魅力

シルエットの美しさ

特に夕暮れ時や夜間照明に照らされたシルエットは映えるため、撮影題材として多くのファンに選ばれている。

工業デザインの完成度

1960〜70年代の日本の機械設計を象徴する存在で、シンプルかつ機能的な外観は「無駄のない美しさ」として高く評価されている。

現代にはない独特の魅力

現代車両には見られない独自のスタイルを持ち、古さではなく「味わい」として多くの人に愛され続けている。

写真・映像で際立つ姿

走行中のダイナミックな姿だけでなく、静止展示の際も堂々とした存在感を示し、被写体として人気が高い。

しかし、時代を経たことで塗装の劣化や車体の傷みが進んでいる点は課題です。定期的な整備や塗り直しが求められるため、その維持には相当なコストがかかります。それでも力強いデザインと美しいフォルムは、EF66 27号機が単なる鉄道車両ではなく、工業美術品としての価値を持っていることを物語っています。

希少性が高まる現存車両の価値

EF66 27号機は、現存する数少ないEF66形の中でも特に注目される存在です。同じ系列の多くがすでに引退や解体を迎えたため、稼働している車両自体が極めて少なくなっています。その中で、27号機は動態保存されているという点が大きな価値を持ち、ファンからの関心を一層高めています。

希少性がもたらす価値と広がり

教育・観光資源としての価値

教育教材や観光イベントでの活用が期待され、社会的な意義がより強調されるようになっている。

特別感を与える存在

鉄道ファンだけでなく一般の人々にも「今しか見られない車両」という特別感を与え、現役で走る姿は他車両にはない大きな魅力となっている。

イベントでの注目度

特別運行や展示の際には多くの人が沿線に集まり、大きな話題を呼ぶほどの存在感を示している。

保存活動の重要性

希少性が高まるにつれて保存活動の意義も増し、現存車両を後世に残すことが鉄道文化の継承につながっている。

一方で、この希少性が裏返しとなり廃車のリスクが話題になることもあります。部品調達や維持管理の難しさが残存車両の存続を脅かしているのが現実です。それでも、「希少であるからこそ残したい」というファンや保存団体の思いが支えとなり、27号機の価値は今後も高まり続けるでしょう。

ef6627はなぜ人気?保存と未来への展望

- 保存活動の重要性と課題

- ファンコミュニティが生む熱量

- 他のEF66モデルとの違い

- 鉄道模型やグッズ市場での人気

- 廃車リスクと今後の可能性

- 次世代へ受け継がれる鉄道遺産

保存活動の重要性と課題

EF66 27号機を守り続けるためには、保存活動が欠かせません。動態保存を実現するためには、専門的な技術者や部品の確保が必要であり、時間と費用の両方がかかります。こうした活動は、鉄道ファンや地域団体の協力がなければ成り立たないのが現状です。

保存の意義と課題の整理

人材不足と技術継承の問題

長期的な保存には整備士など専門人材が不可欠だが、高齢化が進み技術の継承が課題となっている。

歴史を次世代へ継承する意義

EF66 27号機の保存は、過去の遺物を残すだけではなく、日本の物流や鉄道技術の進化を物語る「生きた証拠」を未来へ伝える役割を担っている。

教育・展示での価値

博物館展示や学校教育で活用されることで、幅広い世代が鉄道の魅力や歴史的背景を学ぶきっかけとなる。

資金面の課題

保存活動の多くはイベント収益や寄付に依存しており、安定的な資金確保が難しい状況が続いている。

こうした課題を乗り越えるには、ファンだけでなく鉄道会社や自治体など幅広い支援が求められます。社会全体で価値を共有できれば、EF66 27号機の保存はより現実的なものとなるでしょう。

ファンコミュニティが生む熱量

EF66 27号機を語る上で欠かせないのが、ファンコミュニティの存在です。SNSや掲示板では常に情報が共有され、運行予定や撮影スポットなどが活発に発信されています。こうした情報の拡散が、27号機の人気を高め続ける原動力になっています。

コミュニティが生み出す熱量は、イベントの盛り上がりにも直結します。運行日には多くのファンが沿線に集まり、写真や動画を記録して発信することで、さらに注目度が上がります。実際に現場に行けないファンにとっても、コミュニティを通じて臨場感を共有できる点が大きな魅力です。

また、ファン同士の交流が保存活動にもつながる場合があります。寄付やグッズ購入を通じて活動を支援したり、ボランティアとして参加したりするケースも増えています。熱心なファンの存在は、保存活動を支える大きな力となっています。

一方で、熱量の高さが課題になることもあります。撮影マナーを巡るトラブルや混雑による安全面の懸念が報告されることもあり、健全なファン活動が求められています。

それでも、ファンコミュニティの強い結びつきと発信力が、27号機の魅力を長く伝えるための重要な要素であることは間違いないわ。

他のEF66モデルとの違い

EF66形は同じ形式でも複数の個体が存在しましたが、その中でも27号機は明確な特徴を持っています。まず大きな違いは、国鉄時代に製造された基本番台として最後まで現役で稼働していた点です。他の多くの車両はすでに引退や解体の道をたどったため、動態保存されている唯一の存在となり、その希少性が際立っています。

外観の特徴と出番の多さ

現役で会える唯一の基本番台

結果として「現役で会える最後の基本番台」というイメージが確立され、人気を支える源泉となっている。

独特の外観の風合い

27号機はメンテナンスや塗装の経過により独自の風合いを持ち、写真や映像でも一目で「ニーナ」と分かる個性を放っている。

細部の仕様や装備の違い

他の車両とは微妙に異なる仕様や装備があり、撮影対象として特別視される理由になっている。

イベントや特別運行での活躍

27号機は他のEF66より出番が多く、展示や運行を通じてファンに直接見てもらえる機会が多い。

他のモデルが歴史の中で役割を終えた一方で、27号機だけが「過去と現在をつなぐ存在」として残っている点が最大の違いであり、鉄道文化の中で特別な立ち位置を確保しているのです。

鉄道模型やグッズ市場での人気

EF66 27号機は実車としての存在感だけでなく、鉄道模型やグッズ市場でも高い人気を誇っています。鉄道模型メーカーからは複数のスケールで商品化されており、細部のデザインや塗装まで忠実に再現されているため、コレクターやファンから支持を集めています。特に「27号機」という個体をモデル化した商品は希少性が高く、発売と同時に品薄になることも珍しくありません。

鉄道グッズ市場におけるメリット・デメリット

EF66 27号機の鉄道グッズ市場における魅力と課題を整理しました。以下に、メリットとデメリットを表形式でまとめていますので、購入を検討する際の参考にしてみてください。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 商品展開の多様性 | ・ストラップ、ポスター、カレンダーなど種類が豊富・幅広いファン層のニーズに応えられる | ・限定品が多く、欲しい商品を必ず入手できるとは限らない |

| 入手のしやすさ | ・鉄道イベントやネット通販で購入可能・実車を見られないファンにも楽しめる機会がある | ・人気商品は即完売することが多い・入手のタイミングを逃すと再入手が難しい |

| コレクション性 | ・模型や限定グッズは高い収集価値を持つ・コレクションとして楽しみ方が広がる | ・絶版品や限定品は中古市場で高値になりやすい・購入コストが増える場合がある |

| 実車とのつながり | ・手元で27号機の魅力を感じられる手段となる・保存や展示の補完的な楽しみ方ができる | ・商品によって品質に差がある・期待した満足度を得られない場合もある |

結果として、EF66 27号機は現場での活躍だけでなく、模型やグッズという形でもファンの心を掴み続けており、「実車とともに楽しめる存在」として他の鉄道車両にはない広がりを見せています。

廃車リスクと今後の可能性

EF66 27号機には長年の活躍による老朽化が進んでおり、廃車のリスクは常に存在します。大型の電気機関車は部品点数が多く、補修に必要な部品の製造もすでに終了しているため、修理や維持が難しくなりつつあります。特に走行機器や電装品の故障は深刻で、代替部品の確保が困難であることが廃車の決定を早める要因になることがあります。

廃車リスクと今後の展望

観光資源としての価値

博物館や地域の保存施設に展示されれば、観光や教育の場としても活用でき、次世代にその姿を伝え続けられる。

廃車リスクが人気を後押し

廃車の可能性が常に意識されることで「今のうちに見たい」というファンの気持ちが強まり、走行やイベント時には多くの人が集まる。

注目が集まる循環

廃車の噂や話題が出るたびに注目度が高まり、結果的に人気をさらに押し上げる現象が起きている。

静態保存の可能性

動態保存には高いコストや人員が必要なため、完全廃車ではなく展示保存に切り替えられる可能性がある。

したがって、廃車のリスクと保存の可能性は常に表裏一体です。実際にどうなるかは鉄道会社や保存団体の判断に委ねられますが、ファンの強い思いと支援活動が今後の存続に大きく影響することは間違いありません。

次世代へ受け継がれる鉄道遺産

EF66 27号機は、単なる古い車両ではなく「鉄道文化の象徴」として次世代に残すべき存在とされています。昭和から令和にかけて長く活躍した実績は、日本の物流や鉄道技術の発展を物語る貴重な歴史的証拠です。これを保存し、後世に伝えることは文化遺産を守る活動の一環といえます。

教育と地域振興への広がり

社会的な意義

保存活動を通じて教育・観光・文化が結びつき、社会全体に利益をもたらす。27号機はその象徴的な存在になり得る。

教育の場での活用

学校教材や博物館展示に取り入れることで、子どもたちが鉄道の歴史や社会的役割を学べる。実際の車両を前にする体験は、書籍や映像では得られない臨場感を提供する。

観光資源としての魅力

保存車両を目玉とした展示やイベントは、地域活性化に貢献し、鉄道ファン以外にも魅力を広げる機会となる。

一方で、遺産として残すには持続的な支援と計画的な保存が不可欠です。資金の確保や維持管理のノウハウを継承していく体制を整えなければ、未来に受け継ぐことは難しくなります。

それでも、多くの人々の記憶に刻まれた27号機は、次世代に語り継がれる鉄道遺産としての価値を確実に持っています。

ef6627はなぜ人気?魅力を凝縮した核心ポイント

この記事のポイントを以下にまとめました。

- 国鉄時代に製造された最後の基本番台である

- 他のEF66が引退した中で唯一現役で走る存在である

- 「27」という番号が記憶に残りやすく特別感を持つ

- ニーナという愛称で親しまれ認知度が高い

- 独自の整備履歴や塗装で個性が際立つ

- 力強く無駄のないデザインが高く評価されている

- イベントや特別運行で登場機会が多い

- 現役走行の迫力がファンを魅了する

- 写真や映像で映えるフォルムが撮影対象に選ばれる

- 現存車両が少なく希少性が増している

- 保存活動を通じて鉄道文化を継承できる

- 教育や博物館展示で歴史を伝える役割がある

- 観光資源として地域活性化に貢献できる

- 鉄道模型やグッズ市場で商品化され人気が続く

- 廃車リスクが話題になることで注目度が上がるがわかる